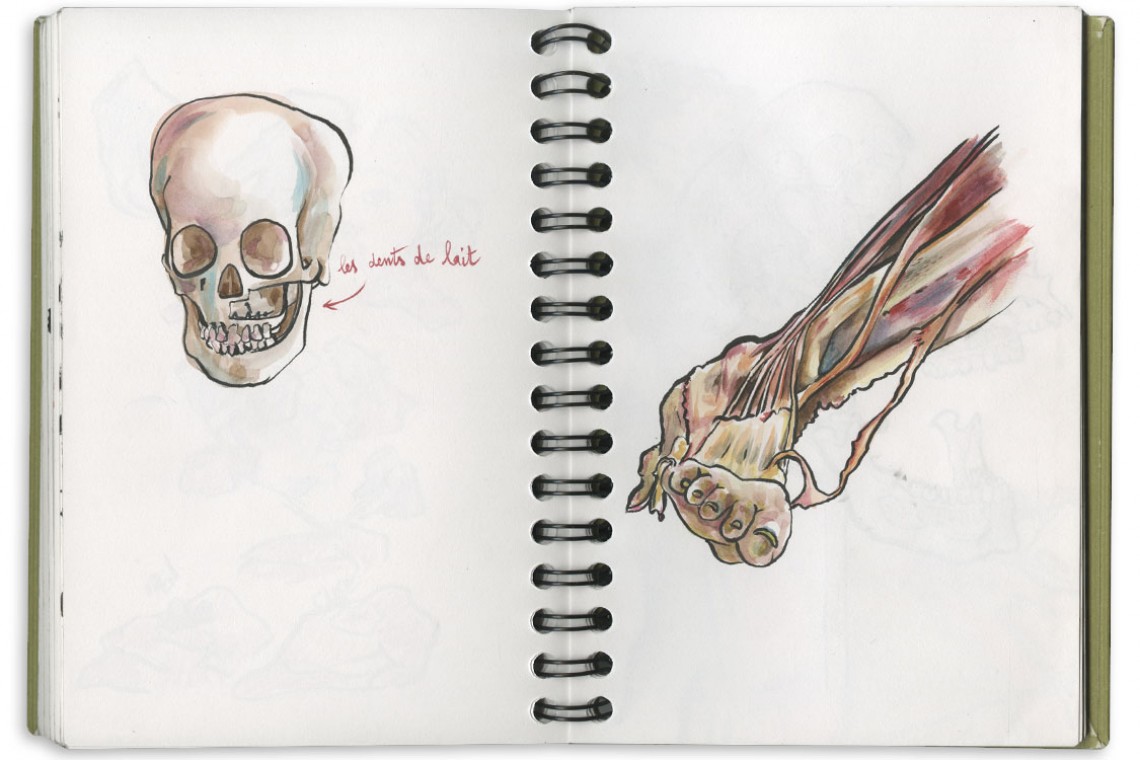

Je déambule parmi les tables de dissection, comme on découvrirait les œuvres d’un musée.

Ya ! Ya ! Ya ! s’écrient de toutes parts les étudiants belges à travers la salle. Cet assourdissant tintamarre dans mes oreilles me dérange, comme à chaque dissection.

Le silence ne devrait-il pas s’imposer à l’ouverture d’un corps ?

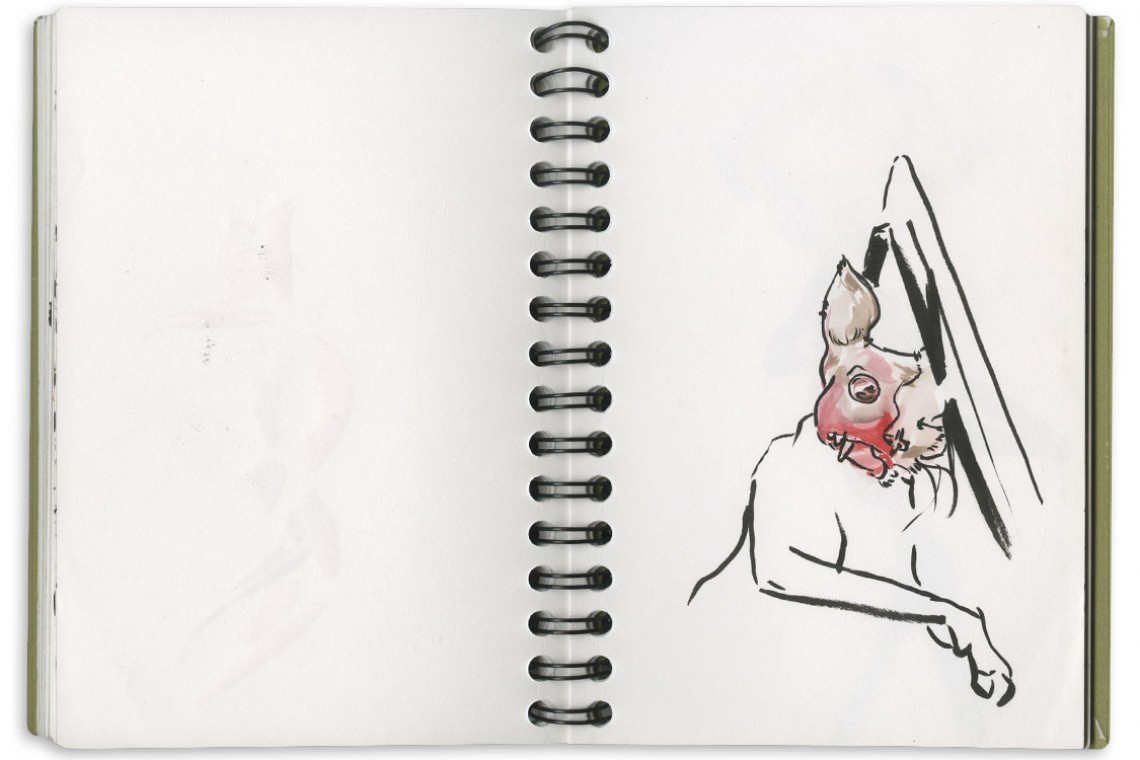

Je glisse mes écouteurs dans mes oreilles, allume la musique, tourne une page blanche, empoigne mes crayons de couleur. Ma bulle devient parfaite.

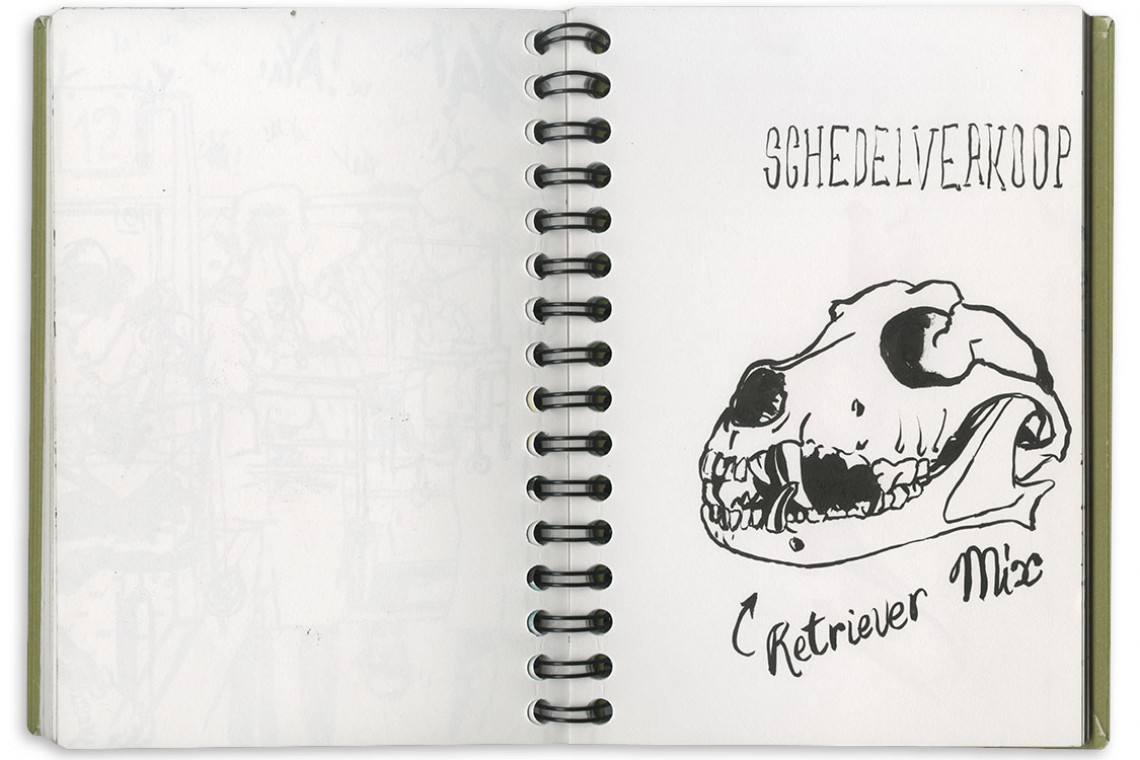

Je me rends compte que je ne suis pas la seule. Cette vieille dame au coin sur son tabouret et face au mur me fait doucement sourire. Elle me rappelle un enfant que l’on aurait puni. Devant elle, j’avise une étagère pleine de crânes ternes. En passant, j’ose un coup d’œil curieux par-dessus son épaule : de nouveaux crânes luisants se détachent puissamment du papier kraft sur lequel elle dessine.

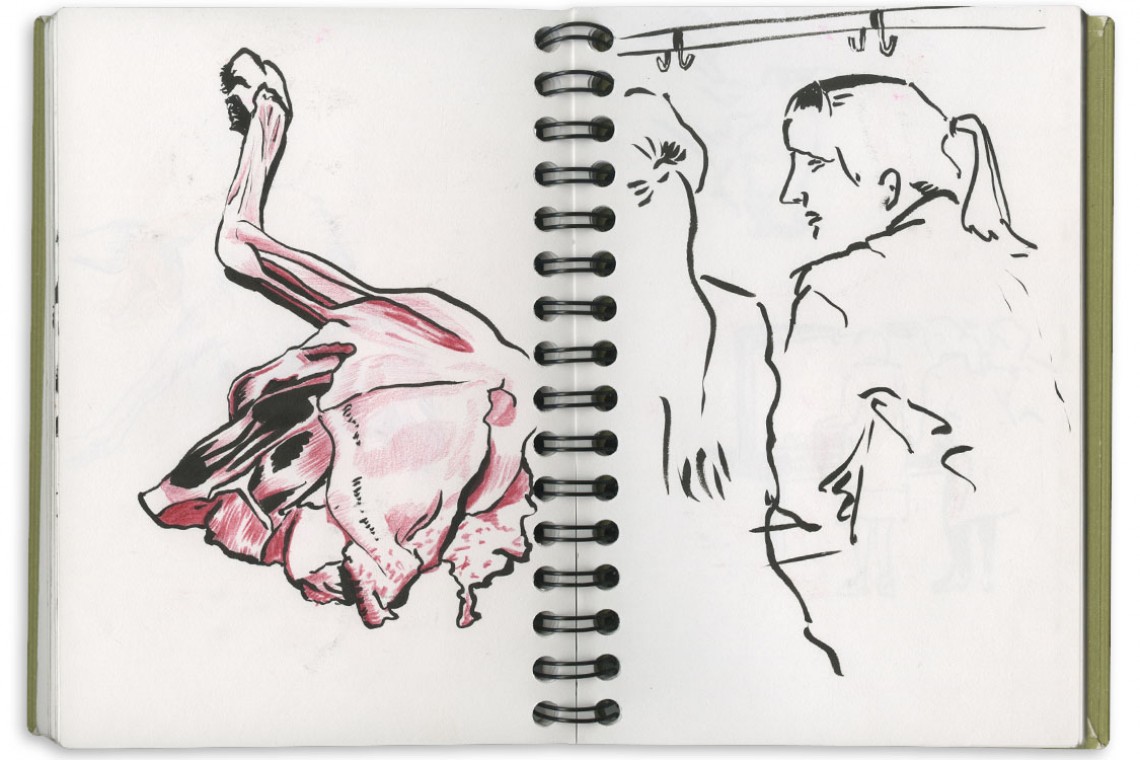

Plus loin, un homme a étalé ses aquarelles à même la table de dissection, un grand format sur les genoux. Son bras s’agite : de sa feuille à la table, il vole chercher de la couleur. En silence, il redonne vie à un chat sans peau.

Dans cette salle, plus aucun étudiant en médecine, uniquement des dessinateurs et des animaux morts. Stoïques, raides comme des piquets, leur carnet sur la poitrine, ou perchés sur leur tabouret, tous semblent perdus dans leurs pensées.

Ce rassemblement d’aujourd’hui ne m’écœure pas davantage que les fois précédentes. Cependant, il me fait prendre conscience à quel point l’illustrateur scientifique appartient à une espèce silencieuse, quand il dessine la mort, contrairement à ceux qui la manipulent.

Je m’assieds et prends part à cette danse de silence, tandis que, déjà, des volumes apparaissent sur ma feuille de papier.